摘 要 :在古希臘本體論思維中,鑒于每個人的自足性已然得到其形式因和目的因(eidos and telos)的保障,那么對其作為“人”(human “being”)的自我認同來說,他們彼此之間的關(guān)系則僅僅是第二序的、偶然的、伴生的。這種范疇思維意味著,你要么“是”(are)一個人,要么就“不是”。這種分立性和獨立性正是“個體自主”(individual autonomy)的自由主義概念得以產(chǎn)生的歷史背景。在生生論(zoetology)思維中,構(gòu)成著每個人自身的、至關(guān)重要的諸種關(guān)系,以及在修治這些關(guān)系的過程中形成的獨特自我認同,都是第一序的,并使得人們成為相互依存的“成人”(human “becomings”)。在“人”與“成人”(其復(fù)數(shù)形式是必要的)的對比下,我將探討下面幾個問題:第一,常見的西方自由主義和東方集體主義的區(qū)分是否可靠?第二,這些關(guān)于“人”的不同觀念是如何體現(xiàn)在理解和落實人權(quán)的方式中的?第三,哪種人的范型(model)具備更堅實的人格同一性?第四,我們要如何重思主體性(agency)觀念以及由此派生出的那套詞匯——自主、意圖和個人選擇——以便與人作為關(guān)系性存在的觀念相契合?

關(guān)鍵詞 :成人;主體性;生生論;關(guān)系

一、個人主義(Individualism)意識形態(tài)

當代倫理學不加鑒別地使用主體(agents)、行動、屬類德性(generic virtues)、品性(character traits)、自主(autonomy)、動機、理由、選擇、自由、準則、后果、權(quán)利、善好(good)等常見詞匯進行討論,就此而言,它將某種基礎(chǔ)性的個人主義(foundational individualism)預(yù)設(shè)引入自身并作為討論的起點。個人主義除了深深扎根于古希臘哲學敘事外,在我們這個時代,它還是道義論、功利主義甚至美德倫理學所使用的詞匯的預(yù)設(shè),盡管在其中肯定不是同一種東西。而且,即便它不是一種意識形態(tài),也至少成了一種大眾默認的常識預(yù)設(shè)。而我之所以稱之為意識形態(tài),是因為當使用分立個人(discrete person)等詞匯的某些個人主義變種壟斷了我們的意識、排斥任何嚴肅的替代者時,它就正式成了一個人、一個群體或一種文化的典型思維——這就是意識形態(tài)。

通過與古希臘的本體論(ontology)和分立個體觀念進行對比,我們發(fā)現(xiàn)早期中國的宇宙觀有另一種整全的、“視點—視域”(focus-field)式的秩序,它以“至關(guān)重要的關(guān)系性優(yōu)先(the primacy of vital relationality)”以及由此而來的經(jīng)驗之整全性為基礎(chǔ)。換言之,由于任何事物都由其關(guān)系構(gòu)成,并且這些關(guān)系不管在當下還是在時間的綿延中都沒有確切邊界,所以一切事物都或多或少地與任何其他特定事物相關(guān)聯(lián)。這種視點與視域的全息圖景意味著,總體性存在于每一束獨一無二的經(jīng)驗脈沖之中。因此,自我認同(identity)之建構(gòu)首要考慮的是,對于在獨特的關(guān)系網(wǎng)絡(luò)中環(huán)繞著自我的他者,應(yīng)分別賦予什么程度的重要性和優(yōu)先級,以及自我在這些關(guān)系中與他者所形成的聯(lián)結(jié)具有怎樣的品質(zhì)(quality)。

因此,要明確論述儒家角色倫理學,就得援引其自有的、極為獨特的、與其宇宙觀匹配的“視點—視域”詞匯:“在構(gòu)成長幼代代相傳的社群的鮮活角色和關(guān)系中,敬重家庭是首要的道德命令”(孝),“在我們的角色和關(guān)系中追求完滿圓熟(consummate)”(仁),“在我們的角色和關(guān)系中極盡適宜”(義),“尋求恰當處理關(guān)系的、習熟的行為技藝(virtuosity)”(德),“在我們的角色和關(guān)系中追求得體”(禮),“在我們的角色和關(guān)系中,通過代代相傳來體現(xiàn)傳統(tǒng)”(體),“身心著(bodyheartminding)”(心),“培養(yǎng)、發(fā)展一種發(fā)乎我們自然稟性的敘事”(性),“對我們在自己的角色和關(guān)系中的所作所為表示堅決與忠誠”(誠),“在我們多樣的關(guān)系中極盡和諧共生”(和),“在與他人相處時守信”(信),“感同身受地、審慎地與他者換位思考”(恕),以及“真心實意地按照已決定的最佳方式行動”(忠)和“做更可取之事”(是非)等。儒家角色倫理學以一種(與當代倫理學)根本上不同的預(yù)設(shè)為基礎(chǔ),這一預(yù)設(shè)關(guān)乎兩個方面:一是個人的自我認同如何在我們關(guān)于“人”的敘事中形成,二是道德能力如何被表述為一種有關(guān)(構(gòu)成著我們的)角色和關(guān)系的習熟技藝。我們對道德行為之性質(zhì)的理解首先是以范式術(shù)語(modal terms)進行明確表述的,即做某事的方法、方式或模式,而非規(guī)定具體行動本身。但實際上,若考慮到每個具體情境的唯一性,那么我們在界定典范行為的實質(zhì)時就很難對這些模式進行一般性的規(guī)定。同樣,當我們訴諸特定歷史事件和具體范例進行批判性反思時,這些模式也常常成為問題焦點。如果我們不能將我所稱的“個體”(individual)以及“分立的‘人’”(discrete human “beings”)與儒家的“關(guān)系構(gòu)成的‘成人’”(relationally-constituted “human becomings”)區(qū)分開來,那就意味著我們在開始研究之前,就已經(jīng)有意無意地引入了一種當代的、顯然是外來的“人”的觀念。

二、“少量的觀念”:本體論和生生論(Zoetological)思維

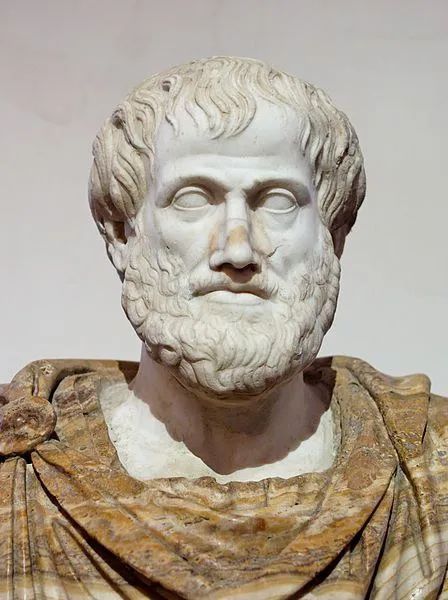

亞里士多德深知,對哲學探究來說,從進行哲學探究的主體(subject)出發(fā)是很重要的。在找尋這個起點時,他將“人是什么?”(What is a person?)作為他的第一個問題。正因此,亞里士多德的《范疇篇》是標準的《亞里士多德全集》的《工具論》的第一篇文本。亞里士多德《范疇篇》的最初計劃就是以他所舉的主體“那個在市場里的人”為具體例子,來弄清楚:如果我們要對“我們可以對一個主體謂述些什么”這個問題進行全面說明時,必須提出一整套怎樣的問題。“什么”(what)不僅是他的第一個問題,也是首要的問題。其首要性在于這個事實:在亞里士多德對這個問題所作的形式質(zhì)料說的回答中,他首先界定了主體必要的本質(zhì)(essence)或?qū)嶓w(substance)(古希臘語:ousia,拉丁語:substantia)——一個人“是”什么(What “is” a man)?然后再接著問那些用以辨別此人各種次要的偶性(contingent attributes)的問題:“一個人‘有’什么?”(What is “in” a man)由此,他引入了一種本體論上的不平等。

▲亞里士多德(Aristotle,前384—前322)

盡管細致謹慎的學者席文(Nathan Sivin)堅定地告誡我們,在進行文化比較時,要避免那種非此即彼的簡化。但與此同時,他還觀察到:“人類的巨大創(chuàng)造力似乎建立在對相當少量的觀念的排列和重組之上。”如果真是這樣,那么我們?nèi)绾尾拍塬@得那些“相當少量的觀念”,以便我們進而籌劃對它們進行排列和重組?

我從追隨亞里士多德開始,反思兩種似乎非常不同的文化對經(jīng)驗主體的理解。我想假定一組對比:古希臘本體論式的“人”(human “beings”)的概念與《易》過程論式的、我稱之為“成人”(human “becomings”)的概念的對比,即作為名詞的“人”與作為動名詞的“成人”的對比。這一對比透露了這樣一些“少量的觀念”:作為“存在本身的科學”(the science of being per se)的古希臘“存在—論”(on-tology)與作為“生活藝術(shù)”(the art of living)的、我所稱的儒家“生生—論”(zoe-tology)之間的區(qū)別。

古希臘人為我們提供了一種基于“作為存在的存在”(being qua being)或“存在本身”(being per se[to on he on])的實體本體論(substance ontology),它承諾一種永恒不變的主體作為人類經(jīng)驗的基底。由于亞里士多德將不出場的理型和目的(immanental eidos and telos)結(jié)合起來作為彼此獨立的人的形式因和目的因,所以這個“實體”(下面—站著的[sub-stance])也就必然恒立于變化之中。在這種本體論中,同一個術(shù)語蘊涵著“去存在”(to exist)和“去是”(to be)兩個含義。同一個系動詞回答著兩重問題:首先是“某物緣何存在”(why something exists),即其起因和目的;其次是“它是什么”(what it is),即它的實體。實體界定著任何特定事物之“是這種事物意味著什么”(what-it-means-to-be-a-thing-of-this-kind),為其設(shè)立一個封閉的、排他的意義邊界,并為其提供嚴格的同一性,以使其必然是這種而非那種事物。這種基底或本質(zhì)包含了事物自身存在的目的,并構(gòu)成了亞里士多德認識論分類邏輯的基礎(chǔ)。

要回答“某物緣何存在”的問題,須訴諸作為決定者和始因的、自明的第一原理(古希臘語:arche,拉丁語:principium),而且這一問題還在造物者與被造物之間造成了形而上的分離。“某物是什么”的問題,則由對某物的限定和定義回答,并且導(dǎo)致了本質(zhì)與偶性在本體論上的不平等。在表達事物的必然性、自足性和獨立性時,作為謂詞之主詞的實體或本質(zhì)同樣也是知識的對象。這就是說,作為一種邏輯上的必然性,“某物是什么”確切地向我們揭示了關(guān)于何者為真、何者不真的“真”(truth)之源頭何在。

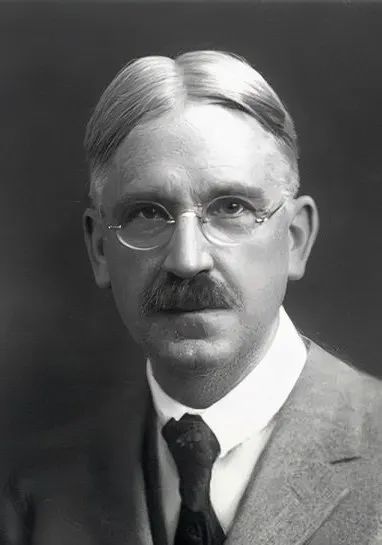

從19世紀下半葉起,尼采的簡潔宣言“上帝死了”宣告西方哲學敘事的內(nèi)部批判開始了,這種古老的本體論思維方式遭到了持續(xù)至今的挑戰(zhàn)。杜威在關(guān)注他所謂的哲學謬誤時,恰恰就以這種實體本體論及其所訴諸的那種因果思維為參考。他提醒我們意識到自己的一種根深蒂固的習慣——在連續(xù)性經(jīng)驗中,將其中一個要素去語境化、本質(zhì)化,然后將它詮釋成繼它之后發(fā)生的事物的基礎(chǔ)和原因,以盡力克服一種事后歸因的割裂性。對他來說,在本體論思維下,通過假設(shè)一種形式和目的因所定義的“人”(human being)的概念,就是這種慣常操作的一個具體例證。我們從連續(xù)的、敘事性的生成(becomings)之復(fù)雜過程中抽象出“存在”(being),并將它視作先于這一過程本身的原因。杜威反對這種本體論思維:

實在(reality)就是“生長—過程”(growth-process)本身……真實的存在就是這個整全的歷史,是歷史如其所是的樣子。先把它劈成兩塊,然后不得不通過因果關(guān)系的力量將其重新整合,這樣的操作是專斷且毫無根據(jù)的。

▲杜威(John Dewey,1859—1952)

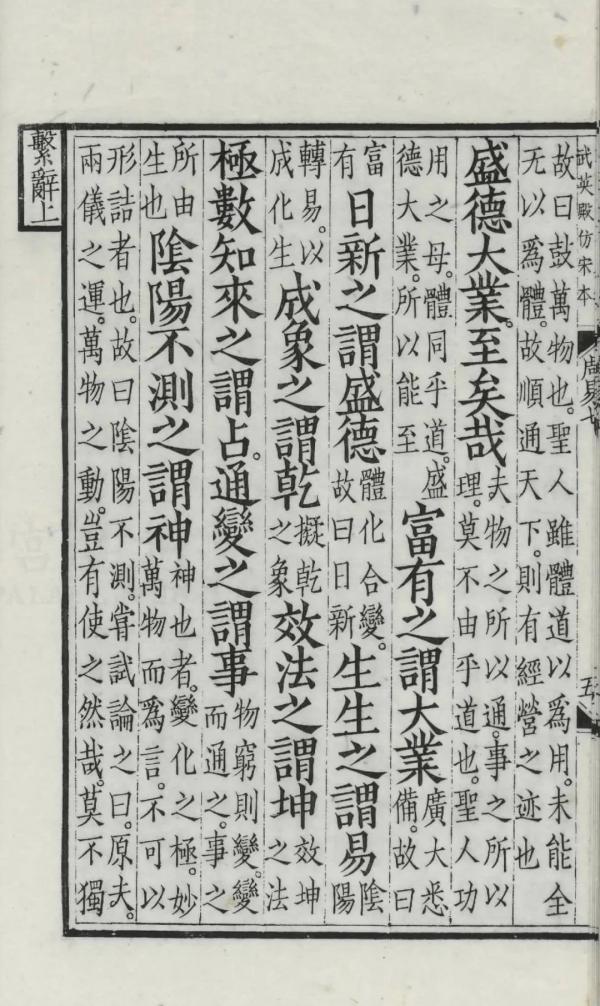

當轉(zhuǎn)向早期中國的宇宙觀時,我們可以在《易》中找到一套詞匯,這套詞匯清晰地呈現(xiàn)出一套完全可以替代這種實體本體論的預(yù)設(shè),并以如下方式為儒家經(jīng)典提供了解釋語境:將經(jīng)典置入一種整全的、有機的、生態(tài)的宇宙觀中。作為變化背后的驅(qū)動力,“生”(living)本身乃是這種宇宙觀的基始,這種宇宙觀為我們呈現(xiàn)了一個無邊無際的“生成”(becomings)世界:換言之,不是“存在”(are)的“事物”(things),而是“發(fā)生著”(happening)的“事件”(events)。那種“只有存在存在著”(only Being is)的本體論直覺是巴門尼德的《真理之路》(The Way of Truth)的核心,也是由此產(chǎn)生而來的那種本體論的基礎(chǔ)。與此相反,《易》曰“天地之大德曰生”,又曰“生生之謂易”,以此描述至關(guān)重要的“道”(way-making)漸次展露的匯點(confluence),變化過程本身被表意地、特定地定義為“生生”(procreative living)。

鑒于“易”(change)這一復(fù)雜且模糊的概念在《易》中只是被一般性地定義為“生生”,我們得找一些注釋來進一步澄清、理解它。較早的注釋將“易”這個字與意為“提高、獲得、有益、增加”的、同音的“益”字進行文字游戲般的互訓。考慮到與其中“獲得”的含義一致,郭沫若提出將“易”這個字理解為其同源字“賜”的簡寫,而“賜”具有“贈送、交易、交換”的含義,這意味著某種增加或提升。我們由此推斷,在《易》的生態(tài)宇宙觀中,這種作為生長(growth)的、自生的、交互性的“易”,在當下共時地進行、在事物中歷時地發(fā)生,即在那構(gòu)成所有經(jīng)驗的、生機勃勃的、情境化的關(guān)系中廣泛而有利地生長著。諸事物間那種互益的互動在其構(gòu)成性的關(guān)系中生長著,就這些互動能夠增益諸事物自身及其世界而言,它們使諸事物實現(xiàn)了“增值”(appreciates)。正如人的成長(flourishing)在于其家庭和社群關(guān)系的積極生長,宇宙的發(fā)展與此同構(gòu),是同樣的交互性生長的延伸,只不過在規(guī)模上大了許多。

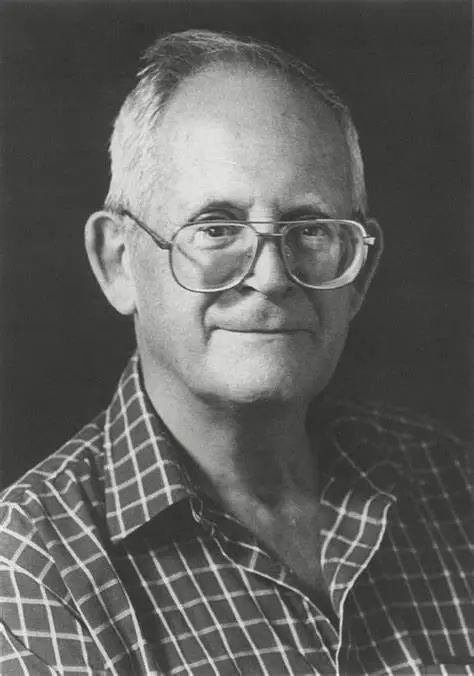

說到亞里士多德關(guān)于“事物”及其第二序的(second-order)、外在的關(guān)系的學說與儒家宇宙觀中相關(guān)論述的對比,葛瑞漢(Angus Graham)認為,在中國思想中:

事物是互相依存的而非獨立的……將事物彼此隔離的諸問題并不優(yōu)先于將事物聯(lián)系起來的諸問題。

▲葛瑞漢(Angus Charles Graham,1919—1991)

葛瑞漢此言意在說明,在儒家宇宙觀中,那個回答作為主體的某物“是”什么的、本體論的“什么”(what)問題,與其他那些揭示主體如何與其周遭的他者相關(guān)聯(lián)的偶然性問題,是關(guān)于同一現(xiàn)象的兩個第一序的(first-order)方面。換言之,某事物的個體性并非外在于其(與他者的)關(guān)系,而是由這些第一序的關(guān)系所構(gòu)成。而且,其獨特性或“個體性”的品質(zhì)與其在這些關(guān)系中達成的聯(lián)結(jié)之品質(zhì)息息相關(guān)。這不過就是說,人格同一性(personal identities)與其敘事(narratives)之間的不同,僅僅在于將視點(focus)還是視域(field)前置(foreground)。人自身與其敘事實際上是同一事物,其中并不存在既定潛能與其實現(xiàn)之間、天賦本性與其重復(fù)實踐之間的那種手段與目的的二分。正如杜威在上面提到的:“實在就是‘生長—過程’本身。”

三、擺脫西方個人主義與東方集體主義之分

我們經(jīng)常提起“西方個人主義”與“東方集體主義”,以說明分立的人的文化與具有不可化約的社會性的“成人”文化之間的區(qū)別。我們通常將其理解為一個手段與目的的問題,東方集體主義強調(diào)社群(community)需求的優(yōu)先性,而西方個人主義則重視個人的權(quán)利。集體主義文化崇尚團結(jié)、無我和利他的精神,而個人主義文化則宣揚獨立、個人選擇和個性。即便我們考慮到儒家哲學強調(diào)禮儀化家庭和社群中的那種至關(guān)重要的關(guān)系的優(yōu)先性,以及儒家“家國天下同構(gòu)”的政治觀念,身處與國家的關(guān)系之中的個人,其本性與價值就可以藉由“集體主義”這一概念完全把握嗎?

探討以下對比或許是回答這個問題的一種方式:一方面是對許多個體聲音(思考的權(quán)利the right to think)的西方自由主義式承諾,另一方面是對作為首要的社會性善好的社群共識(正確地思考right thinking)的傳統(tǒng)儒家式關(guān)注。正是西方政治觀念中的這種對思想自由的辯證承諾,奠定了一種健康的多元主義意識、對僵化的保守主義和“正統(tǒng)”的深刻懷疑以及對忠實的反對者的持續(xù)尊重。作為對比,儒家承諾的是社會和政治秩序,講究的是持守“中”道的“變通”以及對“和”的追求,這在以下觀念中得到證實:以首要道德命令“孝”為基本原則的等級制家族譜系、宣揚共享價值觀的制度化的知識分子、經(jīng)典文本中字里行間的注釋以及雜糅的儒家傳統(tǒng)自身所具有的那種極為神圣的連續(xù)性。同時,從儒家的角度看,正是這種對社群團結(jié)的關(guān)注,使我們將對個體自由的許可視為放縱、將看重個體選擇視為自私。

也許正是因為這種關(guān)于整齊劃一地“正確地思考”的預(yù)設(shè),儒家傳統(tǒng)中對人的理解含糊其辭,因此我們需要認真地修正。許多詮釋作品中有一個令人遺憾的預(yù)設(shè):作為手段和目的的社群利益和個人利益是相互排斥的;因此,作為家庭和社群的可靠成員,一個人必須努力變得“無我”(selfless)。不管在古代還是現(xiàn)代,將“無我”歸于儒家傳統(tǒng)的做法,似乎來源于在“自私”(selfish)和“無我”之間令人遺憾的含糊。實際上,回避私心并不必然導(dǎo)致自我否定(self-abnegation)。

▲《四書章句集注·大學章句》宋淳祐十二年當涂郡齋刻本

與此相反,作為“四書”之首的《大學》展示了儒家的籌劃。它勸告我們,在努力成為完滿圓熟之人的過程中,亟需重視的是在構(gòu)成著我們自身的關(guān)系中進行修身:“自天子以至于庶人,壹是皆以修身為本。”正如孔子自己所說,修身的籌劃“(為仁)由己,而由人乎哉”。盡管修身是“由己”的,需要自己勤勉的努力,卻無論如何都不是一件孤獨的事;它只能通過修治我們豐富的關(guān)系(這些關(guān)系使我們置身于家庭、社群和國家中的日常角色)來達成。儒家哲學為我們提供了另一種政治概念,在思考它時,我們必須以家庭的、政治的和天下的秩序間的同構(gòu)性為出發(fā)點,并充分地重視它,因為這些秩序既根植于、也涌現(xiàn)于關(guān)系構(gòu)成的人的修身之道中。《孟子》明確描述了這種作為政治概念的有機共生關(guān)系,在其中,作為擴大版的、自反的修身場所,“國家”和“天下”是對“家庭”的模擬:

人有恒言,皆曰“天下國家”。天下之本在國,國之本在家,家之本在身。(《孟子·離婁上》第五章)

傳統(tǒng)儒家認為,由于個人實現(xiàn)在根本上是一種社會性事業(yè),所以阻礙我們的發(fā)展和自我實現(xiàn)的排他性的私心應(yīng)當被否棄。在傳統(tǒng)儒家哲學中,有一個可追溯到《論語》的、經(jīng)久不衰的話題:

子曰:“君子喻于義,小人喻于利。”(《論語·里仁》第十六章)

對私利的關(guān)心被視為小人在道德方面的發(fā)育不良,而力求使每個人(包括自己)各盡其宜則是“仁”的核心,是君子之道。

很明顯,儒家傳統(tǒng)大體上認可一種關(guān)系性的、從而也是社會性的人的定義,而非任何關(guān)于分立的個體性的觀念。我們必須進一步承認,認為人是獨立于或優(yōu)先于社會的利益主體的觀點,似乎并沒有充分的哲學基礎(chǔ)。在這種對人的關(guān)系性理解下,人們普遍承認,在傳統(tǒng)儒家范式中,個人的、家庭的、社會的和政治的自我實現(xiàn)是相互關(guān)聯(lián)且彼此依存的,而且,儒家那種不可化約的、社會性的人的觀念必須在“一多不分”(being one and many at the same time)的意義上被理解。但這種不可化約的社會性并不意味著彼此間的互相依存要求“無我”。正相反,對“自私”的否棄,絕不意味著“無我”,而是自我實現(xiàn)所不可缺的態(tài)度。

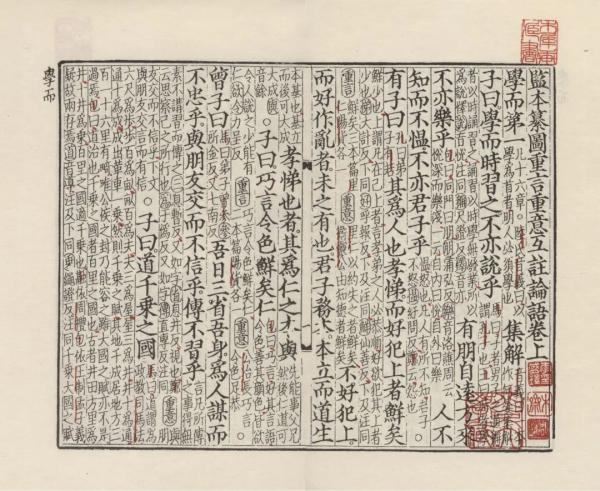

▲《監(jiān)本纂圖重言重意互注論語》宋劉氏天香書院刻本

經(jīng)過仔細分析我們發(fā)現(xiàn),鑒于儒家思想具有一種將人嵌入?yún)f(xié)同共生的社會生態(tài)中的范式,那么那種將“無我”作為一種理想歸于儒家傳統(tǒng)的做法,將會隱秘地帶入個人/社會、公共/私人和手段/目的的二分法。因為,若要達致“無我”,就意味著首先存在一個個體“自我”,然后為了某種更高的公共利益而犧牲它,因此個體只是通達更高的社會目的的手段。而且,那種認為在個人一邊或社會一邊存在著“更高利益”的看法,已然偷偷在二者之間劃出界限,并建立一種對抗關(guān)系。將“無我”解釋為儒家的理想,與儒家所主張的人具有不可化約的社會性之間存在矛盾,更具諷刺意味的是,前者是對后者的破壞。

“無我”的理想最終會導(dǎo)致個人與國家之間的對抗,以及擁護群體利益和個體利益的兩個群體間的論爭,在西方,這在很大程度上將集體主義的思想家與自由主義的思想家區(qū)分開來,但這與儒家傳統(tǒng)并不相關(guān)。雖然對傳統(tǒng)儒家哲學來說,個人的自我實現(xiàn)不以高度的個體自主(individual autonomy)為基礎(chǔ),但這并不意味著除此之外就只能向普遍意志(general will)投降。更確切地說,成為一個儒者,表明我們一方面要使那個相互忠誠且負責的世界中的所有成員獲益,另一方面我們也受益于他們,他們生活在我們周圍并與我們遭遇,他們將決定我們自身的價值。儒家哲學在個人修身與家庭和美、國家富強和天下大治之間預(yù)設(shè)了一種毗連的共生關(guān)系,而自由主義的西方將限制國家權(quán)力視為實現(xiàn)個體自主的先決條件,兩者形成了鮮明對比。

四、“分立個體”與“獨特的個體性”(Individuality)

我和我的同道們主張儒家式的人由其關(guān)系構(gòu)成——或者用葛瑞漢的話說,它們是第一序的關(guān)系的諸樣式(patterns)——如果沒有這些樣式,儒家式的人就不存在。我們的許多對話者在回應(yīng)上述看法時有一個常識性的直覺,它基于這樣的預(yù)設(shè):任何關(guān)于“人”(a person)的可靠概念,必須有一種自主的、一貫的、獨立的、因而也是獨特的自我認同(identity)。對他們來說,儒家這種稀散的(diffused)、關(guān)系性的人的概念缺乏一個錨定它的、上位的、堅實的自我,這對人保證其自身整全且獨特的人格來說是重大威脅。

在為我們提供權(quán)威直覺的實體本體論看來,相同的本質(zhì)或形式(eidos)將所有人類界定為一個整體,這意味著一個物種的所有成員在本質(zhì)層面都是相同的,只是在偶性上才有差異。例如,古希臘理型主義者所理解的“人”的人格同一性(personal identity),是這樣一種范式:具有某種完全同一特征的、相互外在地聯(lián)系著的、分立的個體。依此看,人在本質(zhì)層面被設(shè)想為完全同一,不同處只在于偶性,在這種范式中,每個人的人格同一性只具有一種相對殘缺的獨特性。

雖然我們的常識可能已經(jīng)對此有所了解,但完全同一性這種本體論概念,如今卻披著一身當代的、更為開放的外衣延續(xù)了下來:例如,所有個體,不管在性別、世代、種族、宗教和階級等方面有怎樣的差別,但在法律面前,他們表面上都具有平等的地位。因此,那種認為我們的許多差異最多只是擱淺在共享的本質(zhì)同一上的偶性的主張,只在相對薄弱的意義上為我們說明了人的獨特自我認同和個體整全性(personal integrity)。

由于我們隨波逐流地信奉基礎(chǔ)性的個人主義,所以“關(guān)系構(gòu)成的人”的概念一被談起,就常常會被誤解為一種非常稀散的人格同一性。但從另一方面看,我們有充分的理由可以證明,作為個體自主之表現(xiàn)而被高度重視的獨特的自我認同,非但完全沒有被“關(guān)系構(gòu)成的人”的概念損害,實際上反而為其增強。在構(gòu)成性關(guān)系理論看來,我們每個人都是一個獨特的、不可替代的關(guān)系網(wǎng)絡(luò),我們無論如何都是如此。相較之下,這種徹底嵌入(關(guān)系之中)的“人”的范式,才大大增強了人的獨特性。

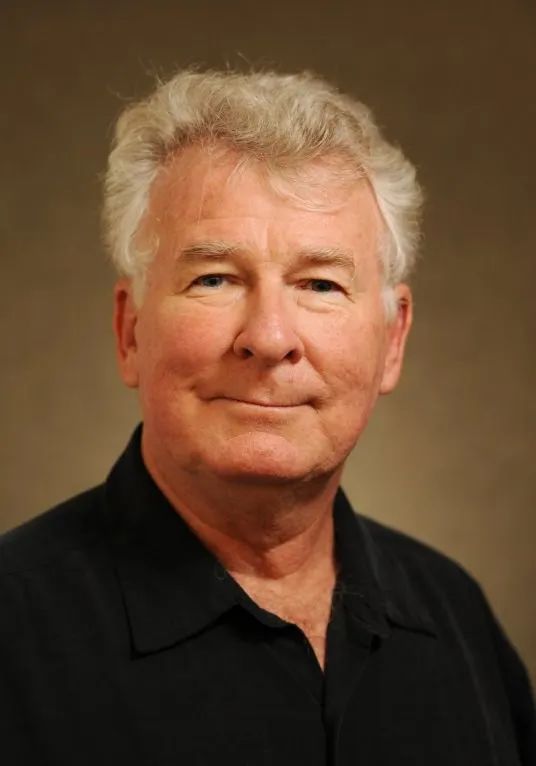

因此,當我們宣稱分立的“個體”才是第二序的、是從第一序的“關(guān)系”中抽象出來的,意在明確區(qū)分以下二者:一方面是我們可以稱之為抽象出的、派生的、分立的“個體”,它是基礎(chǔ)性的“個人主義”的大部分變種的預(yù)設(shè);另一方面是一種具體的、由第一序的“關(guān)系”構(gòu)成的、獨特的“個體性”,它是對儒家式的人的定義。我們可以舉一個具體的例子來說明這里所作的區(qū)分,且以羅思文(Henry Rosemont)這個人為例。首先,我們可以設(shè)想一個孤立的羅思文所具有的形式上的法律地位,這樣的他不受種族、性別或世代等因素牽扯,作為一個獨立自主的個人,他能夠與許多其他自主個體達成合法契約。然后,我們再考慮那種關(guān)系所構(gòu)成的獨特的人的、第一序的“個體性”,也就是說,有這樣一個唯一的羅思文:他是那個我們都深愛著的、與眾不同的杰出的人,他所度過的一生塑造了他那復(fù)雜的、愛默生式的人格,而他的一生是一種與其家人、學生和朋友共同度過的獨特的、典范的敘事。

▲羅思文(Henry Rosemont Jr.,1934—2017)

將我們的角色以及與他人的關(guān)系視為內(nèi)在的,這種學說并不會忽視具體的人的獨特個體性,而是想要指出:這種個體性非但不排斥這些關(guān)系,而且其自身就與我們和他者所形成的關(guān)系的品質(zhì)息息相關(guān),因為這些關(guān)系構(gòu)成了具體個人的核心人格。羅思文之是其所是,在于他曾經(jīng)生活于其中的許多角色,也在于他與我們每個人形成的關(guān)系的品質(zhì)。在這些關(guān)系中,我們已然成為其人格的必不可少的一部分,他對我們來說也是如此。我在此用羅思文作例子的原因是,盡管令人悲傷的是他已經(jīng)去世了,但作為一個有著最為傳奇的職業(yè)生涯而且對許多人都有重大影響的人,在我們?nèi)绾卫^續(xù)生活的意義上,他至今仍然親切地與我們同在。換言之,像羅思文這樣的人,他們始終在我們延綿著的歷史中被關(guān)系性地界定為獨特的核心事件,而非被圈定為單獨的個體,即使是死亡,也無法削弱他(的存在)。為了明確顯示“個體”的兩種不同含義,我們需要重視這樣一種區(qū)分:儒家的關(guān)系構(gòu)成的“個體性”,此乃第一序的、具體的現(xiàn)實,以及僅僅是從現(xiàn)實中抽象出的分立的、自主的“個體”,它是派生的、第二序的。

五、人權(quán):我們想成為何種“人”?

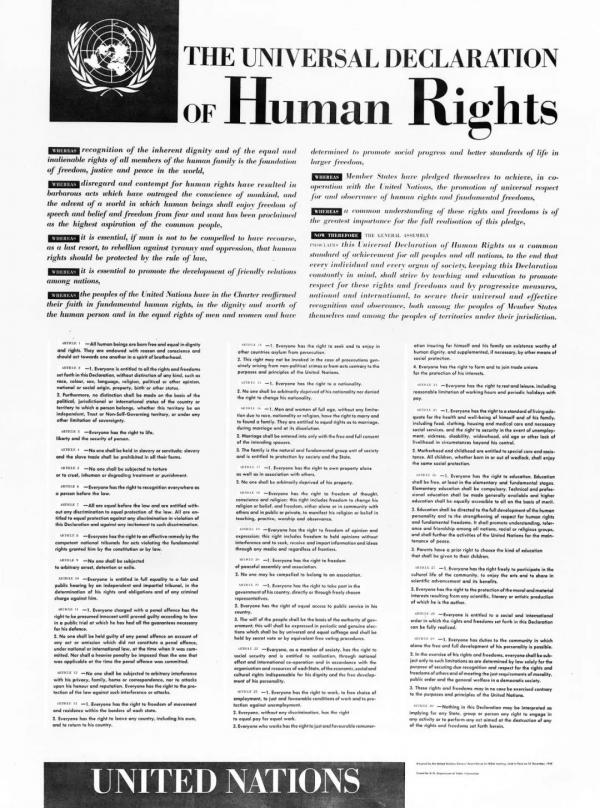

至于“人權(quán)”問題,我們同樣可以訴諸儒家這種不可化約的社會人(既是“一”也是“多”)的概念,以調(diào)和我們在聯(lián)合國的《世界人權(quán)宣言》(Universal Declaration of Human Rights)中發(fā)現(xiàn)的不一致。在《世界人權(quán)宣言》一開始的21個條目中得到明確表述的個人的公民權(quán)和政治權(quán),常常被稱為“第一代”權(quán)利。在保護個人的自主和自治權(quán)的意義上,這些條目大體上提供了一種消極的自由。這些權(quán)利基本上保障的是我們免受侵犯的自由,其設(shè)定的目的在于保護個人的完整性。

但在《世界人權(quán)宣言》的最后六個條目中,它還列舉了大量社會、經(jīng)濟和文化方面的權(quán)利,包括安全權(quán)、就業(yè)權(quán)、溫飽權(quán)、教育權(quán)、衛(wèi)生保健權(quán)、體面住宅權(quán)等等。這些所謂的“第二代”權(quán)利,乃以我們彼此間的義務(wù)為基礎(chǔ),它使每個人都有積極的自由和權(quán)利去充分參與其社群生活。也就是說,這些社會權(quán)和福利權(quán)通過要求人們在一定程度上對彼此負責,很大程度上鞏固了分配正義的基礎(chǔ),而且,這些權(quán)利的設(shè)定也對自我中心的個人主義的過分行為提供了必要的遏制。

在“二戰(zhàn)”給全世界造成破壞之后,這些所謂“第二代”權(quán)利即被納入《世界人權(quán)宣言》,以敦促各國政府致力于在其境內(nèi)消除貧困。這些追加的經(jīng)濟權(quán)、社會權(quán)和文化權(quán)的提倡者會認為,沒有這些權(quán)利,所謂自由和自主充其量只是脆弱的概念而已。這些社會權(quán)利之所以必要,是因為它們致力于消除通往繁榮社會的社會性的和自然的障礙,并提高我們在家庭和社群中充分自我實現(xiàn)的能力。作為社群的一員,我們應(yīng)當積極關(guān)心這些權(quán)利的落實——如果要讓其他人都能獲得這些權(quán)利所保障的利益,那我們就必須有所作為。也就是說,我們至少在一定程度上必須交更多的稅并分享我們的個人資產(chǎn)。換言之,學校、藥品、工作、食品安全、可負擔的住房、醫(yī)院等等都不是天上掉下來的,它們都是人們創(chuàng)造出來的,因此我們都得為此有所付出。

▲《世界人權(quán)宣言》

當如此做的理由被理解為自主個體概念具有優(yōu)先性時,當代人權(quán)話語的根本矛盾就浮現(xiàn)出來了。關(guān)于幫助他人創(chuàng)造和獲得那些“第二代”權(quán)利所規(guī)定的東西,無論我們在什么意義上被視為對此有道德責任,都不可能是在這樣一種意義上:我們都是自主個體、享受第一代權(quán)利、自由理性地決定并執(zhí)行我們的規(guī)劃,而非必須幫助那些不幸的人。“第二代”權(quán)利在這種意義上是積極的:如果你或任何其他人想要保障這些福利權(quán)益,那么我應(yīng)當做一些事并在一定程度上讓渡一些自由。

為了調(diào)和《世界人權(quán)宣言》的這個矛盾,我們應(yīng)當以另一種方式重思“人”,使人們對那些構(gòu)成其社群的許多他者負責的同時,自身仍能保持一種堅實的個體性。從儒家的角度看,那種“一多不分”的預(yù)設(shè)在將“人”置入其角色和關(guān)系之中的同時,還告誡我們:當我們忽略具體情境,把從中抽象出的東西當作不變者和終極者時,我們就遭遇了“抽象化之險”(the perils of abstraction)。在西方自由主義者對中國的無休止的指責中,我認為第一代和第二代權(quán)利之間看似互斥的區(qū)別是其中的主要議題,它同時也是中國對此進行憤慨回應(yīng)的白皮書。從中國的角度出發(fā),我們可以有力地主張,如果我們著眼于第二代人權(quán)而非個人權(quán)利,那么中國空前的經(jīng)濟騰飛、扶貧計劃的巨大成就以及日趨壯大的中產(chǎn)階級將明確告訴我們:在近些年的人類歷史上,至少在促進其民眾對人權(quán)的理解方面,它比任何其他民族國家都做得多。

六、關(guān)系性自主(Relational Autonomy)和“厚選擇”(Thick Choices)

在研究世界哲學時,我們常常面臨兩種選項:要么放棄我們熟悉的哲學詞匯,要么重整并延伸這些詞匯以適應(yīng)另一種非西方的敘事。就中國哲學來說,由于它未提供一種古希臘意義上的“形而上學”或“本體論”,也沒有提供一種亞伯拉罕意義上的“宗教”,因此我們可以選擇完全棄置這些術(shù)語,用它自己的詞匯(即中文)表達它的世界觀。或者我們可以嘗試修正這套西方哲學詞匯,以使其適應(yīng)那種賦予中國哲學以獨特性的特殊預(yù)設(shè),并同時讓哲學這一學科對自身的術(shù)語獲得一種更寬泛的理解。

因此,即使我認為儒家角色倫理學對道德生活的理解自成一家,有其自身特定的、專門的詞匯,但為了能夠在我們自身的哲學語境中更好地理解這一傳統(tǒng),從而就此與當代西方哲學家進行更有效的交流,我們也許需要提出這樣一個問題:我們應(yīng)如何理解并重構(gòu)當代倫理學話語中那些耳熟能詳?shù)闹黧w性(agency)術(shù)語(例如“自主”和“選擇”),以便它們能夠在解釋儒家角色倫理時發(fā)揮作用?由于詮釋學(hermeneutics)的起點在于承認以下事實:當我們進行解釋時,經(jīng)驗的諸種意義結(jié)構(gòu)(我們藉以“理解”[understanding]經(jīng)驗)具有相互依賴性。因此,文化比較的詮釋實踐應(yīng)當說明兩種傳統(tǒng)在哪些方面對立以及在哪些方面相關(guān),這樣才能更好地理解這兩種傳統(tǒng)。對伽達默爾(Gadamer)來說,(“理解”始終產(chǎn)生于其中的)詮釋學循環(huán)(hermeneutical circle)要求我們不斷地努力察覺自己將什么東西帶進了新的經(jīng)驗中,因為對自身預(yù)設(shè)和目的的批判性關(guān)注會讓我們更深入且精準地詮釋所遭遇的經(jīng)驗。質(zhì)言之,我們認為:相較于在兩種傳統(tǒng)內(nèi)部各自進行研究,文化比較的詮釋實踐能夠激發(fā)出更多的洞見,因為在這個實踐過程中呈現(xiàn)出的關(guān)聯(lián)和對比可能產(chǎn)生額外的意義。

▲伽達默爾(Hans-Georg Gadamer,1900—2002)

作為哲學研究的主體,獨立的“人”與互相依存的“成人”之間的差別所蘊含的意義,在關(guān)涉到主體性問題時要特別加以注意。個人主義意義上的自主(autonomy)一詞是由希臘文的“自我”(autós)和“法”(nomos)組成,字面意思就是一個給自己制定法則的人或自我立法的人。通常來說,自由主義理論中的“自主”意味著自我管理,其理論起點在于一種分立的、獨立的和排他的自我。

正如我們所見,在儒家角色倫理學中,像“自主的人”及其“選擇”這些術(shù)語并不是讓我們把人理解為獨立的理性行動者,也不是讓我們將其選擇理解為這些個體行動者自由地選擇他們?nèi)粘5氖聞?wù)。其實從儒家的角度看,“分立的個體”這樣一種自由主義概念可能僅僅是一種出于實用考慮的抽象,其有時所宣稱的完全自主可能不過是一種誤導(dǎo)、是一種至今仍然十分強大的虛構(gòu)。如果人們相互關(guān)聯(lián)地生活是事實,那么我們的彼此分立就只不過是一種浮于表面的現(xiàn)象,它既不是我們存在的源初境況,也不意味著我們彼此排斥。相反,正是由于我們能夠與他者建立起良好的關(guān)系,我們才會變得特別甚至卓越。在儒家看來,“人”的概念是動名詞(而非名詞)形式的,人是獨特的、互相依存的。對這樣的人來說,關(guān)系性、獨特性和社會性都是其個體性(individuation)的來源和表達,而且,這種個體性(獨特性[distinctiveness])不僅不排斥人與他者的關(guān)系,其形成還與人處理這些關(guān)系(這些關(guān)系構(gòu)成著人本身)的技藝息息相關(guān)。

“自主”和“選擇”這樣一些常見的自由主義術(shù)語當然也可以適用于儒家角色倫理學,但關(guān)鍵是我們必須重新構(gòu)想它們,將其視為前置的、抽象的特定視點(focusing particular)以及在社會和倫理活動中相互貫穿的諸位相(phases),這些位相與其自身顯現(xiàn)于其中的整體敘事保持一種有機的關(guān)聯(lián),并為其所影響與滲透。我們將不可化約的社會行為的品質(zhì)稱為“關(guān)系性自主”,藉由對共同目的的遵循,它使我們在家庭、教室和社群中凝聚在一起。一種自覺的“關(guān)系性自主”描述的是旨在實現(xiàn)完滿角色和關(guān)系的、自作主宰的行動,而具有批判性自我意識和不可化約的社會性的主體(agents)的“厚選擇”描述的則是這些主體在其與他者共同生活的角色中所下的決心和承諾。我們的“厚選擇”反映的是我們對自身作為母親、教師和鄰居等角色的持續(xù)且一貫的承諾或投入。

在儒家語境中,做出選擇的自主行動者就是關(guān)系構(gòu)成的、徹底嵌入(關(guān)系之中)的人,其偏好大體上是通過其對特定事件中的角色的投入程度得以表達。如此理解的“關(guān)系性自主”并不指涉那種完全掌控其具體獨立行動的個體,而是指向自覺的、但又具有不可化約的社會性的主體,他們能夠自在地、免于脅迫地行動,因為他們在持續(xù)的交互性活動中相互地適應(yīng)調(diào)整。而且,他們所作出的“選擇”,并不是分立個體在行使那種不顧他者利益的自由時的、各自為政的重要時刻決策(big moment decision-making)。這種“選擇”仍然與具有不可化約的社會性的主體相關(guān),通過“選擇”,這種具有批判性自我意識的主體兌現(xiàn)著以下承諾:在角色和關(guān)系持守某種一貫的行為模式。

我們在此必須說明,構(gòu)成性關(guān)系的學說并沒有剝奪人的主體性及其選擇權(quán)(preferences),而是讓我們以符合相互關(guān)聯(lián)著進行生活這一經(jīng)驗事實的方式,重新構(gòu)想這些常見的術(shù)語(例如“自主”和“選擇”)。我認為角色倫理學通過將人置入其生活中的諸事件,為我們提供了一種在經(jīng)驗上更令人信服的人的主體性觀念。在這種觀念中,人格同一性是自覺的、聚焦的(focused)、有明確目標的且堅決的(resolute),同時在一種重要的意義上,它又彌散于我們的關(guān)系性之中。盡管我們核心的自我認同之特殊性是由那種個人決心(resolution)所保證,但它的存在與形成又恰恰與“我們在他者眼中之所是”(what we mean for others)相關(guān)聯(lián),并緊密依賴于此。比如作為兒子的角色,我對老母親的所感所想的敬順,必然塑造著我持存著的自我認同和行為。人格同一性的確是獨特的,但它同時也是具有多重意義的,因為它被包含著我們周遭他者的、各種各樣的關(guān)系所交疊。如此看來,我們的自我認同既始終持存又總在變化,既具有自覺目的又包容且隨和,既被個人規(guī)劃所驅(qū)動,又尊重且關(guān)心著他者。

在上面討論的個人主義與集體主義的諸特征中,民主與專制、個人自由與權(quán)威主義經(jīng)常被拿來對比,而傅滿洲(Fu Manchu)式的東方專制就是對儒家政治文化的臉譜化的夸張描述。但是,在將“正確地思考”作為共識的儒家范式中,任何以強加或其他方式將簡單的同質(zhì)性塞給儒家的做法,都會遭到其以“和而不同”和“義(適宜)”為最高價值追求的反對。那種使關(guān)系性自主得以可能的對他者的敬順,與其說它僅僅在要求一種同質(zhì)化,不如說關(guān)涉對彼此差異的包容適應(yīng)以及相互支持。

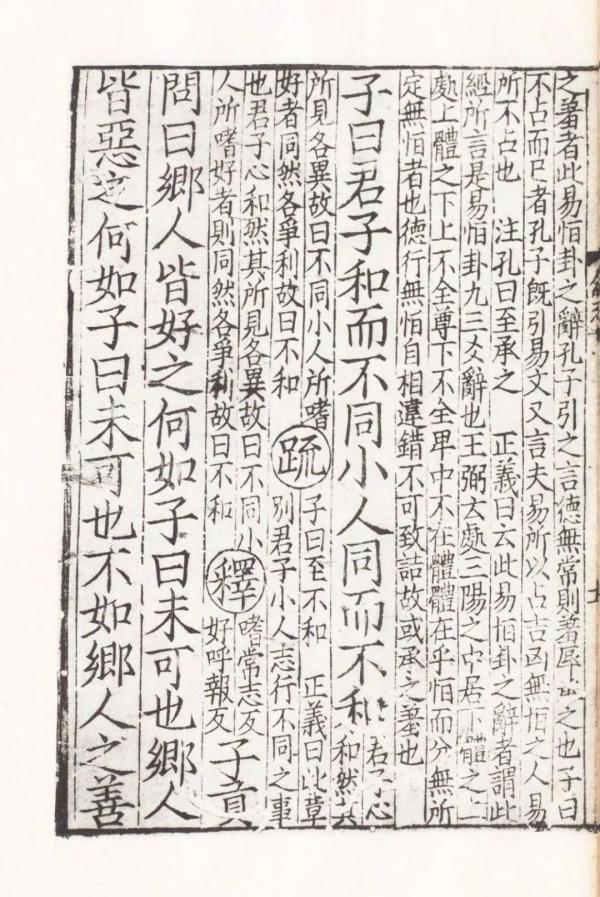

▲“君子和而不同”,《論語注疏》1929年中華學藝社覆宋本

在我看來,政治與社會秩序同構(gòu)的儒家觀念,既不是專制者的命令自上而下的強加,也非公共福祉自下而上的表達。儒家設(shè)想的是,道德領(lǐng)袖的勸導(dǎo)會產(chǎn)生一種社會和政治共識,并由此促成一個自我規(guī)范的社群。如果我們考慮到這一點,那么理想的儒家統(tǒng)治者的表現(xiàn)便是“有(reign)天下”而非“與(rule)天下”。最好的統(tǒng)治者僅僅“恭己正南面”,儒教國家的理想是“必也使無訟乎”,以及整個國家由一種通過“道之以德,齊之以禮”而來的“有恥且格”的文化主導(dǎo)著。正是在這個意義上,繁榮興旺的儒教國家的社會和政治秩序乃是“由內(nèi)而外”(middle-outward)而非自上而下或自下而上。

由于關(guān)系構(gòu)成的人與他者相互依存且沒有明確的邊界,因此,在任何特定的情境中,自治(self-governance)都涉及一種(由諸關(guān)系共同)聚焦的、但又在一定程度上彌散的、開放的人格同一性。而且這種交互性的人格同一性也意味著:我們必然將各相關(guān)方的利益視為決定自身所實現(xiàn)自治的品質(zhì)的必要元素。這些互相依存著的諸自我(selves)的關(guān)系性自主與“他們在彼此眼中之所是”(what they mean for each other)息息相關(guān),因為他們的特殊差異已經(jīng)得到協(xié)調(diào)因而在共同的智性實踐中實現(xiàn)一種充滿意義的多元化。如此界定的關(guān)系性自主,與其說表征某種表面上的獨立選擇,不如說體現(xiàn)在以下行動中:以對他者利益的自覺敬順限制我們的目的并使其合理化,從而在日常的共同生活中減少脅迫。實際上,那些被視為君子的人之所以比其他人更具有自主性,是因為作為激勵著民眾的模范,他們通過敬順的公共范式感召他們,并感化、影響其社會行為。舉例來說,典范敘事下的甘地(Gandhi)、馬丁·路德·金(Martin Luther King)或曼德拉(Mandela)就有這種關(guān)系性自主,他們作為模范的所作所為,確實激勵了一代代人,對定義我們時代的價值觀產(chǎn)生了巨大影響。通過敬順并效法他們的價值觀,我們便與他們的公共人格產(chǎn)生了內(nèi)在聯(lián)系。

七、善養(yǎng)吾浩然之氣

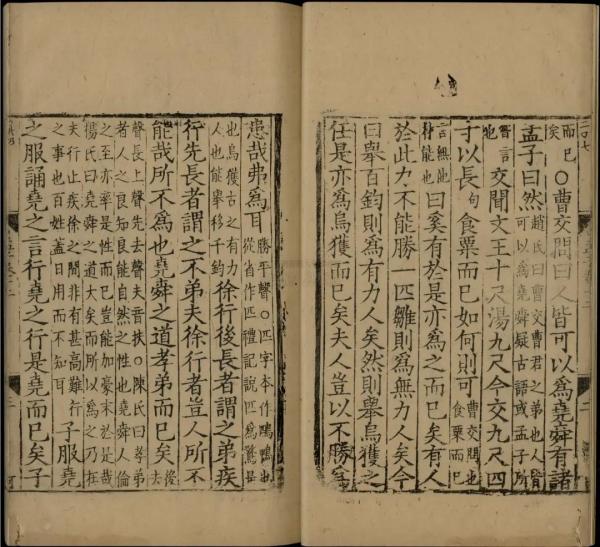

我們已經(jīng)對“關(guān)系性自主”以及“厚選擇”這些儒家理想觀念作出了理論闡述,這些觀念與儒家的“君子”模范相關(guān),因為正是由于他者對他們的敬順才使他們成為“君子”。但在儒家經(jīng)典中,是否有文本支持我們對自主和選擇作如此理解?我想用《孟子》中最出名的一段話及其獨特的儒家詞匯來論證我的觀點。

“敢問夫子惡乎長?”

曰:“我知言,我善養(yǎng)吾浩然之氣。”

“敢問何謂浩然之氣?”

曰:“難言也。其為氣也,至大至剛,以直養(yǎng)而無害,則塞于天地之間。其為氣也,配義與道;無是,餒也。是集義所生者,非義襲而取之也。行有不慊于心,則餒矣。”(《孟子·公孫丑上》)

“知言”(realizing what is being said)之說很可能指的是《論語》中孔子所說的:“不知言,無以知人也。”(《論語·堯曰》第三章)但此處重要的是去玩味通常翻譯為“知道”(knowing)的“知”字的施為含義(performative implications)。這種非二元對立的思維方式所展示的一個直接含義是,我們所熟知的知識與智慧的二分在此并不存在。正如王陽明那廣為人知的論斷“知行合一”所示,在儒家傳統(tǒng)中,“知”總是意味著有所“行”。因此,孟子此處所說的“知”乃是一持續(xù)的實踐過程,而非一種已然達成的、獨立的心靈狀態(tài)。這種“知”的能力絕非僅僅局限在認知層面上“知道”些什么,我更愿意在“使某些事物成為真實”的施為意義上把它翻譯為“實現(xiàn)”(realizing)。

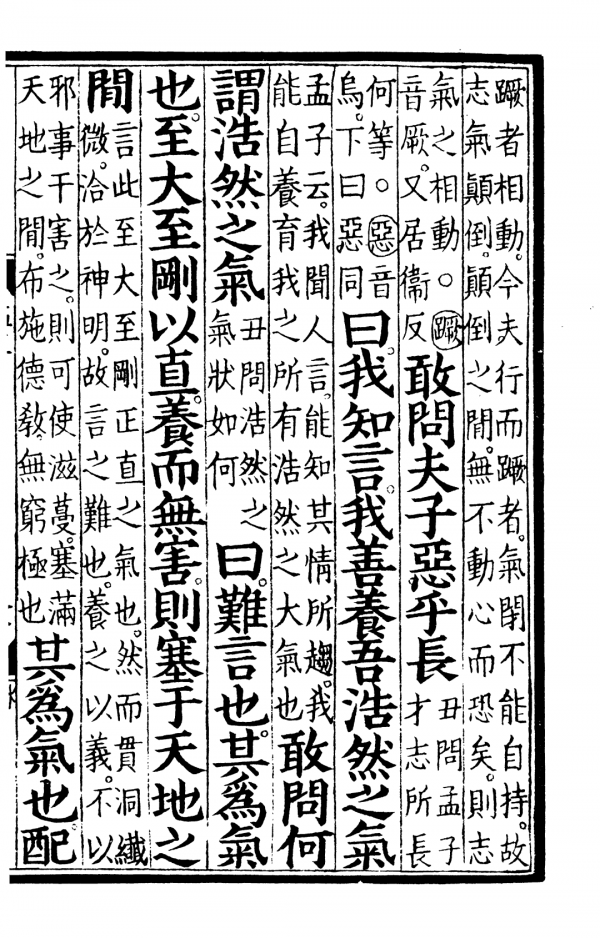

▲《孟子》“知言養(yǎng)氣”章,元盱郡重刊宋廖氏世彩堂本

同樣,這也對這樣一種通常的思考方式提出了挑戰(zhàn):“知道”所涉及的那種“排他性的客觀性”與真理之間具有鏡像一致性。另一種“包容的客觀性”則認為,“知”必須是對任何特殊情境的全景式觀照和全面性參與,以此在其中產(chǎn)生一種多方共享的“客觀”(objective)。它不是那種承諾著單一真理的客觀性,而是從多方的共識中呈現(xiàn)出來。既然如此,從孟子的“知言”而來的“知人”就意味著協(xié)調(diào)安排一個共同的目的以感化他者,就算沒有現(xiàn)實的改變,也至少對他們有一些潛移默化的影響。

“知言”之說與“養(yǎng)吾浩然之氣”相似,它們都在表明我們必須以符號學的方式(semiotically)理解人類的關(guān)系:在我們始終進行著不可化約地、社會性地“思考與感受”的意義上,理解我們與他者的“關(guān)系著”(relating to),一種相互關(guān)照的“關(guān)系著”才有意義。在把握了這種關(guān)系性的發(fā)散本質(zhì)的基礎(chǔ)上,我們就可以理解:構(gòu)成我們特定的自我認同的那些關(guān)系的品質(zhì)如何,是由我們一直以來與他者所進行的交往的品質(zhì)所決定的。而我們在家庭和社群中進行有效的、有意義的交往的能力,則直接決定了我們將成為怎樣的人。

正如“知言”需要符號和象征的交流一樣,孟子的“養(yǎng)吾浩然之氣”也是一個人與其周遭環(huán)境進行交往和共鳴的一種方式。通過“養(yǎng)”“氣”之“至剛”(intensity)和“誠”(resolution),“氣”就會志向化(intentional and deliberate)。孟子謹慎地指出:雖然志通常牽動著氣,但有時氣也會反過來牽動志。在發(fā)散性的關(guān)系語境中養(yǎng)氣,有助于我們在其中實現(xiàn)個人成長,并鍛煉我們的行為技藝。一個人必須在養(yǎng)這種道德性的氣上多下工夫,這意味著一個人必須包容適應(yīng)情境中的他者,以實現(xiàn)對一切相關(guān)之人物而言的“義”。在我們的一切行動中實現(xiàn)“義”的努力,會激活我們那表現(xiàn)為目的明確的行為的氣。孟子認為,當他恰當?shù)仞B(yǎng)氣并使其達到“至剛”時,就會使他對他所處的世界產(chǎn)生“至大”的影響。

在這段文本中,至剛視點(intensive focus)與至大視域(extensive field)之間輻射狀的、共生的動態(tài)結(jié)構(gòu),隨后又通過“義”與“道”這對概念得以重述:也就是說,孟子之所以能實現(xiàn)那至大的影響(道),不在于偶然的“義”的行為(義襲),而是靠在構(gòu)成其人格同一性的關(guān)系中習慣性地、堅決地投身于“義”(集義)。對孟子來說,最成功的養(yǎng)氣是,在其氣的至大場域內(nèi)實現(xiàn)最大程度的“剛”。如此一來,由于他在與周遭環(huán)境中的廣泛事物的關(guān)系(道)中獲得了最大程度的影響力(德),因此他也就得到了持久且精湛的行為技藝(道德)。正是在這個意義上,養(yǎng)氣具有浩然的、甚至是宇宙性的影響。

同樣的,在我們所使用的“精神”(通常翻譯為“神靈”“精力”“活力”“驅(qū)動力”)這個常見詞中,也可以發(fā)現(xiàn)那種與至剛視點與至大視域之間同樣的動態(tài)結(jié)構(gòu)。通常被翻譯為“本質(zhì)”的“精”,不是某種與偶性相對的本體論本質(zhì),而是個人生命力的集中源泉,它既是生理的也是精神的,因而它既來源于父母也可通過各種修養(yǎng)方式獲取。“精”是生命的精華,是一種可感知的、賦予生命的能量,是元陽的效能。通常被翻譯為“神靈”(spirit)的“神”,不是與物質(zhì)存在者相對的那種精神存在者,而是與“精”一樣指生命力,它是流淌的、涌動的、彌漫的,它在我們身心協(xié)同向外輻射的、改變著世界的功能活動中顯現(xiàn)出來。在我們廣闊而靈動的生活中,“神”是我們的靈魂得以變得高尚的奧秘,正如《系辭》所說:“陰陽不測之謂神。”

▲《周易·系辭上》“陰陽不測之謂神”,清乾隆四十八年武英殿影元相臺岳氏家塾本

儒家哲學提倡一種成長,其核心是努力在親密的家庭和社群關(guān)系中修身,然后一邊反身向內(nèi)、一邊輻射向外,以協(xié)同地延伸至整個宇宙。這是中心與周遭世界的相互滲透,作為至大者的周遭世界反向向內(nèi)筑牢至剛者,而作為中心的至剛者也有其至大的影響范圍。在上述引文中孟子還有一個重要論斷:通過在各種層面的交往中修身,“大人”真實地影響著整個宇宙的道德化建構(gòu)。孟子認為,我們確實能夠?qū)κ澜绲牡赖缕焚|(zhì)有“浩然的”“塞于天地之間”的影響,孔子、佛陀、蘇格拉底和耶穌都曾如此。

相反,如果不去培養(yǎng)我們那種絕對發(fā)散的自我認同——不去養(yǎng)氣、不用與我們共享的價值相續(xù)的方式構(gòu)建它,那么我們就會心有所慊,并由此最終喪失(“餒”[starve])任何成長的可能。“生活藝術(shù)”(art of living)的“生”(birthing, living, growing)所暗含的生生論,在氣之“餒”的比喻中得到清晰展現(xiàn)——生命得以維持和成長的本質(zhì)在于“養(yǎng)”。

八、作為關(guān)系性自主的歷史典范的孔子

君子因其關(guān)系性自主而在其社群中受到人們的敬順,但圣人卻有著跨時代的影響,因此那種能夠作為養(yǎng)浩然之氣的終極典范的圣人在歷史上并不多見。繼上面所引的《孟子》文本之后,孟子將對話主題轉(zhuǎn)向了對比歷史上的圣賢人物。孟子的學生公孫丑提到兩個古代公認的圣賢人物——伯夷和叔齊,作為討論孔子的“圣賢性”(sagacity)的參考標準。然而,孟子卻直言不諱:“自有生民以來,未有孔子也。”(《孟子·公孫丑上》)

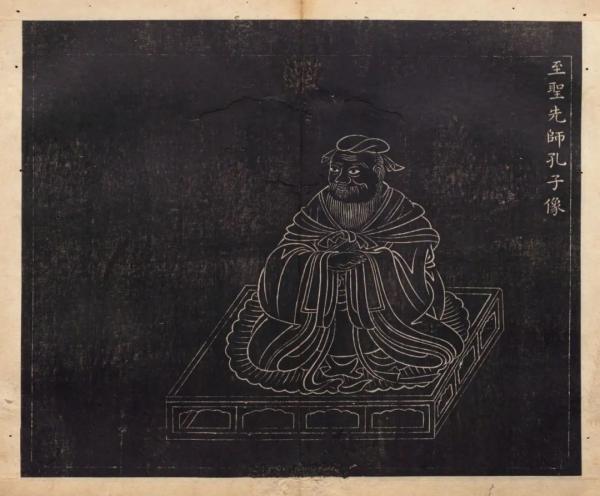

盡管孔子離孟子的時代并不遠,但他不僅再三將孔子納入古代圣賢的行列,甚至還將其單獨挑出以居于其他圣賢之上。這兩位周代初期的先賢與孔子之間的對比,顯明了孟子對最高人性的看法。在孟子看來,伯夷、叔齊都是“古之圣人”,都有許多可取之處,但同時又是偏頗的、固執(zhí)的和不完美的。與此相較,孔子不僅是典范之一,而且是其中最佳的。對孟子來說,最佳的典范是在其諸關(guān)系中表現(xiàn)得最“全”(comprehensive)的,即對復(fù)雜關(guān)系中的任何特定情境都能最有效地照察并作出反應(yīng)。孔子最杰出的學生們持續(xù)地用圣傳式(hagiographic)的語言形容他,這些語言雖然不是宗教術(shù)語,但也會讓人聯(lián)想到描述儒家宗教性的常見話頭:“天人合一”。通觀早期文獻,我們發(fā)現(xiàn)人們總是用與“天”相關(guān)的詞匯將孔子形容成像日月一樣,用自然詞匯將他的行為抬升到四季更迭的高度,并且具有山川大地的威嚴。

▲孔子像(吳高增編《圣賢像贊》清乾隆拓刊本)

還有另外一點值得注意——孔子在中國文化之產(chǎn)生發(fā)展中起到了獨一無二的作用。對于以下情況,孔子是一個最好的示例:在實現(xiàn)一個可能世界的過程中,當我們對經(jīng)驗進行主觀轉(zhuǎn)變所產(chǎn)生的效果與經(jīng)驗自身那種受動特征完全協(xié)調(diào)起來時,這種經(jīng)驗的主觀轉(zhuǎn)變是如何逐漸成為那個正在生成的世界的共同目標的。的確,儒家思想和過程宇宙觀盡管都有重要的理論義涵,但它們之所以具有說服力,是因為它們產(chǎn)生于對真實人類經(jīng)驗的相對直接的敘述,這也是其根基所在。儒家思想并不作出關(guān)于永恒不變的本質(zhì)或超自然的不死靈魂和救世目的的推斷性預(yù)設(shè)——這些都會將我們抽離經(jīng)驗世界,它關(guān)注的是我們在此時此地充實個人價值的可能,而其實現(xiàn)則在于盡心盡力地安頓日常事務(wù)。人類日常經(jīng)驗最基本和最恒常的方面,在于家庭和社群角色中的修身、孝順、敬順他者、在我們的角色和關(guān)系中舉止合宜、友誼、有教養(yǎng)的羞恥感、道德教育、正常交往的社群、以家庭為中心的宗教感、文化的代際傳承等等。孔子就是圍繞著它們來發(fā)展他的思想,以此確保其中積累的諸種智慧具有持續(xù)的相關(guān)性。除了關(guān)注這些恒常事務(wù)外,儒家哲學的另一個特征在于其通透性和適應(yīng)性,這一方面恰好體現(xiàn)在孔子自己的言語中,另一方面也使他的教誨在儒學這個活的傳統(tǒng)中富有韌性。他的不朽貢獻完全在于盡力吸收其所處時代和地域的文化遺產(chǎn),并將這些自古而來的豐富智慧用以改善其所處的歷史時刻,然后托付給子孫后代做同樣的事。

九、人人皆可成圣

我們?nèi)裟苡浀蒙厦鎸ι撆c本體論之間的對比以及前者對至關(guān)重要的關(guān)系性的重視,那么就可能對孟子及稍后的荀子所說的“圣人與我同類者”有所理解。考慮到我們對本體論有一種慣常的信奉,因此要切忌將目的論的預(yù)設(shè)帶入這些說法中。在找尋關(guān)于事物的合理解釋時,杜威提醒我們要防備本體論思維習慣:將任何特定事物的“特性”追溯到它背后的某些東西,并保證此事物乃某些形式種屬或自然類別的具體實例而已。

那么孟子和荀子說所有人都能成為圣賢究竟何意?孟子在他的道德心理學中要求我們反思,自己是如何從家庭和社群中的那些最初較為微弱、相對被動但又復(fù)雜的關(guān)系模式中開始生活的。他將我們天生的性情傾向(disposition)稱為“四端”(four inclinations),一方面,當它們落實為行動時,可以產(chǎn)生有教養(yǎng)的人類之善;另一方面,它們還為孟子的以下觀點奠定了基礎(chǔ):由于具備這些天生的條件,所有人都會傾向于像圣人一樣行動。通過在那些具身化的角色和關(guān)系中努力成為“至剛”的視點,我們逐漸發(fā)展出獨特且較為連貫的人格同一性。對孟子來說,憑借自強不息的努力而成為我們當中最杰出者的那些人,的確是我們的至大視域中的君子典范,是為我們的社群指引方向的燈塔。這些君子中的最優(yōu)者,聆聽著時代的聲音并成為時代的代言人,他們就是我們所說的圣人。

對于孟子和荀子而言,我們并不是“潛在的”圣人——憑借某種定義我們這一物種所有成員的、相同的先天特征,我們就都能成為圣人。而是說,具備某些天生性情傾向的我們在與自身所處的世界的互動中,能夠表現(xiàn)出圣人般的行為。注意,這種行為并非英雄主義的或異乎尋常的,而僅僅是以一種特別的方式做日常的事。

▲《孟子集注》“曹交”章,宋刊八行本

我們說“每個人都有與生俱來的成圣潛能”與說“每個像圣人一樣行動的人就是圣人”是不同的。成圣的潛能并非現(xiàn)成的,而僅僅只在構(gòu)成人類生活之實質(zhì)的交互性事件中才同步地呈現(xiàn)出來,也就是說,只有當我們中的最杰出者始終一貫地、習慣性地像圣人一樣行動時,他們才是圣人。質(zhì)言之,圣人就是圣人所做的事。在孟子指出“正是圣人般的行為使人成為圣人”時,這一點得到了明確:

曹交問曰:“人皆可以為堯舜,有諸?”孟子曰:“堯舜之道,孝弟而已矣。子服堯之服,誦堯之言,行堯之行,是堯而已矣。”(《孟子·告子下》第八章)

在本文中,我們考察了席文所謂人類巨大創(chuàng)造力背后的“少量的觀念”。我們試圖闡述本體論和生生論之間的差異,這對我們的討論有所助益——將二者的不同預(yù)設(shè)聯(lián)系起來、形成對比,由此加深對兩種傳統(tǒng)的理解。然后,我在澄清某些或有效或無效的概括(它們常被用來描述古希臘和儒家的哲學敘事中的不同世界觀,以及二者對當代問題的影響)時,探討了從這種差異中顯露出的(觀念的)某種“重組和排列”。對我來說,本文的要點可能在最后一節(jié),我在其中表達了與之前的葛瑞漢相同的擔心:如果我們未能充分注意不同的詮釋語境,忽略古希臘的實體本體論和《易》所明確表達的過程宇宙觀之間的差異,那我們閱讀經(jīng)典時就不免含糊兩可了。

北京大學哲學系安樂哲(Roger T. Ames)教授

作者:安樂哲(Roger T. Ames),北京大學哲學系。

譯者:董耀民,中山大學哲學系。

來源:《中山大學學報(社會科學版)》2023年第5期